Wakatobi: Difference between revisions

Lia de Ornay (talk | contribs) No edit summary |

Rzky Ari 14 (talk | contribs) No edit summary |

||

| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||

| Line 62: | Line 62: | ||

* Kedua, '''''Futa nu limbo''''', tanah yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian bagi masyarakat adat di suatu ''limbo'' atau wilayah adat. | * Kedua, '''''Futa nu limbo''''', tanah yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian bagi masyarakat adat di suatu ''limbo'' atau wilayah adat. | ||

* Ketiga, '''''Futa Nu Walaka/Kaomu''''', tanah yang dikelola atau dimanfaatkan oleh suatu kumpulan keluarga tertentu. | * Ketiga, '''''Futa Nu Walaka/Kaomu''''', tanah yang dikelola atau dimanfaatkan oleh suatu kumpulan keluarga tertentu. | ||

Selain pembagian tanah tersebut, di darat mayarakat adat juga mengenal aturan '''''galua'''''. Aturan ini menegaskan, pohon kelapa dan pohon lain yang ditanam di sepanjang sempadan jalan poros berfungsi sosial. Artinya, siapa saja bisa mengambil hasilnya. Jika musafir kelaparan dan kehausan, dia dapat memetik buah dari pohon-pohon tersebut. Dengan syarat, menumpuk kulit buah di satu tempat dan menutupnya dengan tiga tangkai daun. Pemilik pohon akan paham, pemetik buah itu orang yang membutuhkan. | Selain pembagian tanah tersebut, di darat mayarakat adat juga mengenal aturan '''''galua'''''. Aturan ini menegaskan, pohon kelapa dan pohon lain yang ditanam di sepanjang sempadan jalan poros berfungsi sosial. Artinya, siapa saja bisa mengambil hasilnya. Jika musafir kelaparan dan kehausan, dia dapat memetik buah dari pohon-pohon tersebut. Dengan syarat, menumpuk kulit buah di satu tempat dan menutupnya dengan tiga tangkai daun. Pemilik pohon akan paham, pemetik buah itu orang yang membutuhkan. | ||

| Line 86: | Line 84: | ||

Jika kemudian adat tidak bisa mengatasi persoalan, perangkat adat kemudian akan melaporkan kepada pengelola TNW dan Dinas Perikanan Kabupaten Wakatobi. “Kami kemudian difasilitasi speedboat-kah, lalu turun bersama. Bekerja sama gitulah,” kata Rozali<ref name=":1" />. Perlindungan ekosistem pesisir melalui mekanisme adat juga dilakukan di Pulau Tomia dan Derawa. Di Desa Kulati, Tomia Timur, masyarakat adat menetapkan kawasan perairan Ampombero, yang biasa menjadi lokasi ikan bertelur, menjadi bank ikan. Demikian juga di Derawa, masyarakat adat menetapkan sistem buka tutup wilayah penangkapan gurita. | Jika kemudian adat tidak bisa mengatasi persoalan, perangkat adat kemudian akan melaporkan kepada pengelola TNW dan Dinas Perikanan Kabupaten Wakatobi. “Kami kemudian difasilitasi speedboat-kah, lalu turun bersama. Bekerja sama gitulah,” kata Rozali<ref name=":1" />. Perlindungan ekosistem pesisir melalui mekanisme adat juga dilakukan di Pulau Tomia dan Derawa. Di Desa Kulati, Tomia Timur, masyarakat adat menetapkan kawasan perairan Ampombero, yang biasa menjadi lokasi ikan bertelur, menjadi bank ikan. Demikian juga di Derawa, masyarakat adat menetapkan sistem buka tutup wilayah penangkapan gurita. | ||

== Sejarah Pangan Lokal dan Kebiasaan Masyarakat Wakatobi == | |||

[[File:Screenshot (964).png|alt=Kano|thumb|342x342px|''Kano''. (Foto: Buku Jejak Pangan Lokal Nusantara / Edy Susanto, hal. 70-71)]] | |||

Masyarakat Wakatobi dulunya terbagi dua. Yaitu, masyarakat yang pekerjaannya bertani,dan masyarakat yang pekerjaannya mencari ikan di laut. Makanan pokok orang Wakatobi adalah umbi-umbian dan sagu. Namun, umbi-umbian ini diceritakan diambil di hutan-hutan. Saat ini umbi-umbian yang paling dikenal adalah '''''[[kano]]''''' dan '''''opa''''', selain talas. '''''[[Kano]]''''' sendiri ada '''''kano kau''''' dan '''''[[kano]]'''''. | |||

Jumlah jenis umbi-umbian di Wakatobi aslinya mencapai lebih dari 20 macam. Namun demikian, yang tersisa saat ini dan masih mudah didapat, diduga hanya tinggal sekitar 10 jenis. [[Sagu]] masih dikonsumsi tapi sangat terbatas. Biasanya, sangat dicari untuk menjadi makanan bayi. | |||

Mayoritas orang Wakatobi sekarang makan nasi. Namun, saat ini sudah banyak upaya untuk kembali menjadikan [[umbi-umbian]] sebagai makanan pokok, yang dikonsumsi rutin oleh masyarakat, terutama generasi muda. | |||

== Sumber: == | == Sumber: == | ||

Damayanti, Ery dan Masjhur Nina. 2022. [https://drive.google.com/file/d/1hOvBAx4QHgaDAnCpzoCjuocLY2KVJdgG/view?usp=sharing Jejak Pangan Lokal Nusantara]. Jakarta:Terasmitra bekerjasama dengan GEF-SGP Indonesia dan LiterasiVisual15 (hal. 8) | |||

Lopulalan, Dicky dan Palupi Nirmala. 2021. [https://drive.google.com/file/d/1Axa5TnZ0-CsCc1x7CB1j26fTQva7V20y/view?usp=drive_link Sangia, Hui, Sang Hyang Dollar, dan Para Pembaca Bintang]. Jakarta: Terasmitra dan Kapasungu dan didukung oleh GEF SGP Indonesia (hal. 7-13) | Lopulalan, Dicky dan Palupi Nirmala. 2021. [https://drive.google.com/file/d/1Axa5TnZ0-CsCc1x7CB1j26fTQva7V20y/view?usp=drive_link Sangia, Hui, Sang Hyang Dollar, dan Para Pembaca Bintang]. Jakarta: Terasmitra dan Kapasungu dan didukung oleh GEF SGP Indonesia (hal. 7-13) | ||

[[Category:Wakatobi]] | [[Category:Wakatobi]] | ||

Latest revision as of 09:40, 22 January 2025

Kerajaan atau Kesultanan di Wakatobi

Wakatobi di masa lalu pernah menjadi bagian dari Kerajaan atau Kesultanan Buton (1332-1960). Kerajaan Buton[1] sendiri berdiri hasil penyatuan dari kerajaan-kerajaan Islam di bagian tenggara Sulawesi, yaitu Wolio, Kaledupa, Muna, Callasusung (Kalisusu), dan Konawe.

Pendirian persekutuan dalam Kerajaan Buton dengan pusat di Bau-Bau (Wolio) itu sebagai strategi untuk menandingi kerajaan-kerajaan yang kuat di laut, pengaruh Hasanudin di Makassar, dan kapal-kapal Portugis yang semakin merajalela saat itu.[2]

Masa pemerintahan Kerajaan Buton mengalami kemajuan terutama bidang politik dengan bertambah luasnya wilayah kerajaan serta mulai menjalin hubungan politik dengan Kerajaan Majapahit, Luwu, Konawe, dan Muna. Sedangkan di bidang ekonomi mengguratkan prestasi dengan diberlakukan alat tukar berbahan kain tenun yang disebut kampua.

Memasuki masa pemerintahan kesultanan juga terjadi perkembangan di berbagai aspek kehidupan, antara lain bidang pemerintahan dengan ditetapkannya konstitusi Kesultanan Buton, yaitu “Murtabat Tujuh”.

Di dalam konstitusi tersebut diatur berbagai fungsi, tugas, dan kedudukan perangkat kesultanan dalam melaksanakan pemerintahan. Selain itu, ditetapkan pula sistem desentralisasi (otonomi daerah) dengan membentuk empat barata dan 72 kadie (wilayah kecil). Salah satu barata tersebut, Barata Kahedupa yang meliputi empat pulau utama di Kepulauan Wakatobi, yakni Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko, dengan pusatnya di Kaledupa.

Barata diberikan hak otonomi untuk mengatur sendiri daerahnya, termasuk memiliki tentara sendiri, tapi tentu saja mengikuti batasan-batasan yang diberikan pemerintah pusat di Bau-Bau.[2]

Sebelum dipersatukan dalam Barata Kahedupa di bawah administrasi Kesultanan Buton, sebenarnya masing-masing pulau sudah memiliki sistem pemerintahan sendiri-sendiri. Bahkan, dalam satu pulau bisa terdapat beberapa kerajaan kecil, seperti yang ada di Kaledupa. Antara satu kerajaan dengan kerajaan lain kerap bertikai untuk memperebutkan wilayah. Perdamaian antarkerajaan biasanya ditandai dengan pernikahan anggota keluarga kerajaan-kerajaan yang bertikai. Penyatuan dalam Kesultanan Buton sedikit banyaknya ikut mengurangi pertikaian di antara kerajaan-kerajaan tersebut.

Keempat pulau utama di kawasan Wakatobi itu disebut Liwuto Patanguna atau empat pulau sebelum pemerintah kolonial Hindia Belanda berkuasa. Setelah terjadi kolonisasi, namanya diubah menjadi Toekang Besi Eilanden atau Kepulauan Tukang Besi.

Wakatobi setelah Kemerdekaan Indonesia

Ketika Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada 1945, Kesultanan Buton masih menjadi bagian dari Negara Indonesia Timur. Baru pada 1950 Buton bergabung ke Indonesia. Di masa pemerintahan Presiden Soeharto, wilayah Wakatobi hanya berstatus beberapa kecamatan di bawah administrasi Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Wakatobi resmi menjadi kabupaten berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kebupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara. Nama Wakatobi sendiri merupakan akronim dari suku kata pertama dari nama keempat pulau tersebut, Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko.

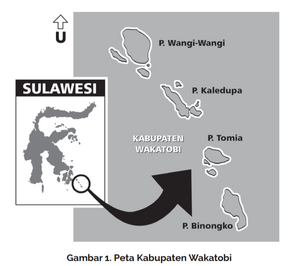

Geografis Wakatobi

Kabupaten Wakatobi yang diapit oleh perairan laut Buton, Laut Banda, dan Laut Flores memiliki 139 pulau. Luas kabupaten ini 19.200 km² yang terbagi atas 823 km² daratan (3%) dan 18.377 km² perairan laut (97%). Kawasan perairan memiliki kekayaan 750 jenis terumbu karang dari 850 jenis di dunia dan berada pada Pusat Kawasan Segi Tiga Karang Dunia (World Coral Triangle Center) yang meliputi enam negara, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon.

Pada 1996, wilayah perairan Wakatobi ditetapkan sebagai Taman Nasional Wakatobi. Penetapan ini membuat United Nations of Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) melalui program Man and Biosfer melirik Wakatobi. Program ini memberi perhatian pada ekosistem darat dan laut yang menerapkan kerja sama konservasi keanekaragaman hayati dengan pengembangan sosial ekonomi, serta memelihara nilai budaya. Dan, pada Juli 2012 resmi dinobatkan sebagai Cagar Biosfer oleh 165 negara anggota jaringan Cagar Biosfer Dunia. Pengukuhan ini membuktikan pengelolaan kawasan dengan prinsip konservasi dan pembangunan dapat berjalan serasi.[3]

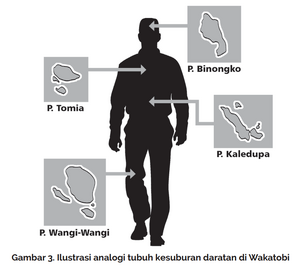

Geografis Wakatobi dan Anatomi Tubuh Manusia

Tiga persen wilayah daratan Wakatobi memiliki kondisi tanah yang berbeda-beda. Abdurrahman Hamid dalam jurnal Wacana[4] menganalogikan kondisi tanah tersebut dengan anatomi tubuh manusia.

- Binongko diidentifikasi sebagai bagian kepala,

- Tomia itu dada,

- Kaledupa sebagai perut, dan

- Wangi-Wangi adalah lutut atau kaki.

Dalam kaitan fisik, kepala mengandung tulang keras dan sedikit daging, disamakan dengan kondisi Binongko yang paling tandus. Dada sudah pasti terdapat daging, meski masih ada tulang, dianalogikan kondisi tanah di Tomia lebih subur dibandingkan Binongko. Perut dinilai lebih lunak, jangan heran jika tanah di Kaledupa paling subur, dibandingkan ketiga pulau lainnya. Sedangkan lutut atau kaki, memiliki daging tapi juga terdapat tulang, maka Wangi-Wangi lebih subur ketimbang Binongko dan Tomia, namun kalah jika dibandingkan Kaledupa.

Masyarakat adat di Wakatobi

Daratan dengan kondisi tanah yang berbeda-beda itu dihuni oleh sembilan masyarakat adat, antara lain Wanci, Mandati, Liya, Kapota, Kaledupa, Waha, Tongano, Timu, dan Mbeda-beda. Selain itu juga terdapat masyarakat pendatang, yaitu Bajo dan Cia Cia dari etnis Buton. Untuk masyarakat adat yang tinggal di Pulau Kaledupa, mereka terhimpun dalam kesatuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Barata Kahedupa.

Jika ditinjau dari sisi bahasa, sebenarnya Kaledupa, Tomia, Binongko, dan Wangi-Wangi boleh dikata satu suku. Kecuali di Binongko, ada tambahan bahasa Cia-Cia yang tidak dimengerti orang Wakatobi secara umum.[2]

Masyarakat Hukum Adat (MHA) Barata Kahedupa

Dalam aturan MHA Barata Kahedupa, wilayah adat di Pulau Kaledupa terbagi dalam dua kadie dan tujuh limbo yang kemudian dikelompokkan dalam dua wilayah besar, yakni:

- Wilayah umbosa (timur), meliputi: Limbo Tombuluruha, Limbo Kiwolu, Limbo Tapa’a, Kadie Langge, Limbo Tampara; dan

- Wilayah siofa (barat), meliputi: Limbo Watole, Limbo Ollo, Kadie Laulua, dan Limbo Lefuto.

Barata Kahedupa dipimpin oleh Lakina Kahedupa yang biasa dipanggil Waopu. Sedangkan, setiap limbo atau wilayah adat dipimpin oleh seorang Bonto.

Pengelolaan kekayaan alam dalam aturan Adat

Adat mengatur pengelolaan kekayaan alam di wilayah Barata Kahedupa. Baik di darat, maupun di perairan. Di darat, pemanfaatan tanah dibagi sebagai berikut:

- Pertama, Futa nu Sara, tanah-tanah yang dikelola dan diawasi Sara (pemuka adat) Barata, hak komunal masyarakat adat yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan adat melalui mekanisme adat. Misalnya saja, wilayah-wilayah lindung seperti hutan adat, hutan mangrove, dan situs-situs keramat masyarakat adat

- Kedua, Futa nu limbo, tanah yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian bagi masyarakat adat di suatu limbo atau wilayah adat.

- Ketiga, Futa Nu Walaka/Kaomu, tanah yang dikelola atau dimanfaatkan oleh suatu kumpulan keluarga tertentu.

Selain pembagian tanah tersebut, di darat mayarakat adat juga mengenal aturan galua. Aturan ini menegaskan, pohon kelapa dan pohon lain yang ditanam di sepanjang sempadan jalan poros berfungsi sosial. Artinya, siapa saja bisa mengambil hasilnya. Jika musafir kelaparan dan kehausan, dia dapat memetik buah dari pohon-pohon tersebut. Dengan syarat, menumpuk kulit buah di satu tempat dan menutupnya dengan tiga tangkai daun. Pemilik pohon akan paham, pemetik buah itu orang yang membutuhkan.

Sedangkan di laut, ada beberapa contoh aturan adat terkait pemanfaatan kekayaan alam. Antara lain, nelayan harus meminta izin jika hendak memasang bubu dan sero (dua alat penangkap ikan lokal) di luar wilayah limbo mereka. Mereka harus meminta izin pada kepala adat di limbo tersebut. Mereka juga wajib memberikan retribusi adat penangkapan ikan. Bentuknya, menyisihkan sebagian hasil tangkapan dan meletakkannya di sekitar bantea atau pangkalan perahu di wilayah limbo itu.

Selain itu, ada juga Namo nu Sara. Ini kawasan laguna yang dilindungi Sara Barata Kahedupan. Pemanfaatannya hanya untuk kepentingan umum. Lalu, Namo nu Kamali. Ini wilayah perairan yang hasilnya dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat adat, termasuk keluarga para mantan kepala adat yang menghuni kamali atau istana.

Di Pulau Binongko, masyarakat adat Wali mengenal aturan kaombo. Itu berarti larangan untuk mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak milik. Jika terjadi pelanggaran, baik pada kaombo pribadi maupun kaombo adat yang bersifat untuk kepentingan umum, maka sanksi akan diberlakukan. Kaombo ini berlaku untuk wilayah darat dan lautan.

Khusus kaombo laut, larangan ditetapkan dengan tujuan kawasan tersebut menjadi “bank ikan” untuk menjaga keseimbangan ekosistem agar ketersediaan ikan tangkapan dapat terjamin. Kaombo laut ini upaya logis orang-orang di Binongko, khususnya Wali, untuk bertahan hidup. Lokasi pulau yang berbatasan langsung dengan Laut Banda dan Laut Flores sangat membutuhkan terumbu karang sebagai penyuplai ketersediaan ikan-ikan karang.

Wilayah kaombo di Binongko yang meliputi kawasan hutan, mangrove, dan pesisir karang disepakati oleh Sarano Wali pada 1950, walaupun sebenarnya sudah berlaku sebelum tahun tersebut. Sarano Wali ini sendiri merupakan tata cara pemerintahan sara atau sistem nilai dan pranata dalam menjalani kehidupan dan adat istiadat orang Binongko. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Kitab Kasawa Culadha Tapetape berdasarkan tradisi lisan (culadha tapetape).

Kaombo berhenti pada periode 1960 – 2007 setelah sistem lakina atau pemimpin adat Sarano Wali hilang karena pemberlakukan sistem pemerintahan desa oleh Pemerintah Orde Baru. Kaombo laut diinisiasi kembali pada 2008 dan pada 2015 diberlakukan dengan pemasangan batas-batas wilayahnya. Sifat kaombo dapat berpindah-pindah, yang ditujukan untuk keperluan perbaikan kondisi terumbu karang. Akan tetapi, pola pengelolaannya dimungkinkan dengan cara buka-tutup kawasan guna kebutuhan panen ikan. Meski dapat berpindah-pindah, sampai sekarang kaombo yang terletak di selatan dan utara pulau tidak pernah dipindahkan.

Ada dua kaombo di dekat Desa Wali, terletak di dalam kawasan zona inti Taman Nasional Wakatobi (TNW). Masing-masing kaombo berukuran 200 meter x 600 meter. Di dalamnya, terdapat karang-karang yang masih bagus dan menjadi tempat hidup dan bertelur banyak ikan.

Kedua kaombo dan kawasan terumbu karang yang ada di zona TNW diawasi oleh perangkat adat, bekerja sama dengan pengelola TNW. Peran pengawas adat tersebut disebut Cunggano Pasi. "Cunggano Pasi itu penjaga pantai dan karang dalam sistem adat Wali. Jadi, kalau saya, misalnya, melihat ada orang yang membom ikan, saya bisa menegur atau menangkap orang tersebut dan membawanya ke pengadilan adat di sini. Sudah banyak orang yang kita adili, baik di Binongko sini maupun di Kaledupa,” kata Rozali[5].

Peran itu bagian dari perangkat adat. Struktur perangkat adat paling tinggi dijabat oleh Lakina atau kepala adat. Kemudian, di bawahnya ada Silambona, semacam pengatur. Di bawahnya lagi, ada Panglasa yang menjadi koordinator seksi-seksi, salah satunya Cunggano Pasi. Selain itu, juga ada Cunggano Maranggo. “Cunggano Maronggo itu bertugas menjaga bakau. Jangan sampai ada orang mengambil kayu-kayu bakau. Dia berhak melaporkan ke adat. Atas laporannya, adat akan bertindak untuk menangkap orang tersebut,” kata La Ode Mudirun[6].

Jika kemudian adat tidak bisa mengatasi persoalan, perangkat adat kemudian akan melaporkan kepada pengelola TNW dan Dinas Perikanan Kabupaten Wakatobi. “Kami kemudian difasilitasi speedboat-kah, lalu turun bersama. Bekerja sama gitulah,” kata Rozali[5]. Perlindungan ekosistem pesisir melalui mekanisme adat juga dilakukan di Pulau Tomia dan Derawa. Di Desa Kulati, Tomia Timur, masyarakat adat menetapkan kawasan perairan Ampombero, yang biasa menjadi lokasi ikan bertelur, menjadi bank ikan. Demikian juga di Derawa, masyarakat adat menetapkan sistem buka tutup wilayah penangkapan gurita.

Sejarah Pangan Lokal dan Kebiasaan Masyarakat Wakatobi

Masyarakat Wakatobi dulunya terbagi dua. Yaitu, masyarakat yang pekerjaannya bertani,dan masyarakat yang pekerjaannya mencari ikan di laut. Makanan pokok orang Wakatobi adalah umbi-umbian dan sagu. Namun, umbi-umbian ini diceritakan diambil di hutan-hutan. Saat ini umbi-umbian yang paling dikenal adalah kano dan opa, selain talas. Kano sendiri ada kano kau dan kano.

Jumlah jenis umbi-umbian di Wakatobi aslinya mencapai lebih dari 20 macam. Namun demikian, yang tersisa saat ini dan masih mudah didapat, diduga hanya tinggal sekitar 10 jenis. Sagu masih dikonsumsi tapi sangat terbatas. Biasanya, sangat dicari untuk menjadi makanan bayi.

Mayoritas orang Wakatobi sekarang makan nasi. Namun, saat ini sudah banyak upaya untuk kembali menjadikan umbi-umbian sebagai makanan pokok, yang dikonsumsi rutin oleh masyarakat, terutama generasi muda.

Sumber:

Damayanti, Ery dan Masjhur Nina. 2022. Jejak Pangan Lokal Nusantara. Jakarta:Terasmitra bekerjasama dengan GEF-SGP Indonesia dan LiterasiVisual15 (hal. 8)

Lopulalan, Dicky dan Palupi Nirmala. 2021. Sangia, Hui, Sang Hyang Dollar, dan Para Pembaca Bintang. Jakarta: Terasmitra dan Kapasungu dan didukung oleh GEF SGP Indonesia (hal. 7-13)

- ↑ Kemudian hari menjadi kesultanan ketika Raja Buton ke-6 TImbang Timbangan atau La Kilaponto atau Halu Oleo menganut agama Islam dan menggunakan gelar Sultan Murhum Kaimuddin Khalifatul Khamis

- ↑ 2.0 2.1 2.2 La Beloro, pimpinan Forum Kahedupa Toundani (Forkani), sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Kaledupa

- ↑ Anonim, Laut Wakatobi Serasi, National Geographic Indonesia, 11 Desember 2015, URL: https://nationalgeographic.grid.id/ read/13278798/laut-lestari-wakatobi. Diakses pada 31 Mei 2020

- ↑ Ichwan Susanto, Mohamad Final Daeng, dan Ingki Rinaldi, Binongko dan Anatomi Tubuh Manusia, Jelajah Kompas, URL: https://jelajah.kompas.id/terumbu-karang/baca/binongko-dan-anatomi-tubuh-manusia/. Diakses pada 2 Juni 2020

- ↑ 5.0 5.1 Rozali, nelayan Wali yang menjadi salah satu narasumber dalam tulisan ini menjabat sebagai Cunggano Pasi di wilayah Wali dan Binongko.

- ↑ La Ode Mudirun, narasumber lain yang menjabat sebagai Cunggano Lulu atau bendahara dalam struktur adat tersebut.